衰败的中国乡村,如何发酵可持续的乡村旅游经济?

文/刘春兰

2019年10月黄金周,结束了云南香格里拉之行后,你在朋友圈里PO了这段文字:

出发前,怕“见面不如闻名”,怕“数人头”,更怕破坏了香格里拉在心中之美。但和好友一路走下来,必须香格里拉点赞。在梅里雪山和缅茨姆“相看两不厌”;在碧塔海边的暖阳下和朋友聊天累后并肩睡去;一步一步地登上噶丹松赞林寺落差近百米的阶梯,身边零星的游客和当地藏民是同样庄重的表情;在傈僳族村庄的民宿里,一边品着主人用当季食材做的传统美食,一边听他分享他的故事和生活哲学……山美、水美、人更美,食物也美,就连酒店楼梯窗台上的一盆插花都美极了,处处都是享受。钱包瘪了,值!想要看更多美图的伙伴回头可以到我的个人公号看我的香格里拉游记~~另外,已经和朋友约好明年夏天一起再赴香格里拉,参加一个月的古村落修复工作坊,有兴趣同行的小伙伴约起!

小流量的游客创造高水平的消费;游客和当地民众平等相处;旅游行为对生态及环境的负面影响尽量最小化,有助当地传统文化保护,为社区注入新活力;每一位游客都是一朵勤劳传播的蒲公英……

这大约就是专家所勾勒、政府所描绘、游客和当地民众共同期待的理想的香格里拉之游。

2016年的初冬,我在高原早晨冷冽空气的陪伴下,赶往首届“世界的香格里拉”乡村旅游发展论坛在云南迪庆香格里拉的会场。这个论坛聚集了50多名来自全国各地以及台湾地区的专家、学者、实践者,和香格里拉乡村旅游发展的利益相关者,从政府到民众,共同探索:为什么要发展乡村旅游?乡村旅游是振兴衰败乡村的良药吗?如何通过社区建设帮助村民参与到乡村旅游的发展中,共享乡村旅游所创造的利益?乡村旅游如何可持续?……

进入体验经济时代

乡村旅游的定义是什么?这个问题,至今尚无“放之四海而皆准”的答案。但从不同机构或专家给出的定义中可以看到乡村旅游的基本内涵:乡村风光、乡村遗产、乡村生活、乡村活动。联合国世界旅游组织(UNWTO)旅游专家委员会委员徐汎认为,乡村旅游是这四者结合的共同体,和生态旅游、探险旅游、朝圣旅游等位于国际旅游产品金字塔的塔顶:小流量,高消费。

以西班牙的Barraca Toni Montoliu为例。这家餐厅开在一个老旧村庄里。客人上门时,主人驾着马车前来迎接,在慢悠悠的马蹄声中,人的心情也变得慵懒起来;主人一家已在村里住了近百年,即使是马厩里,客人都可能发现一件看似普通却拥有百年历史的物件;农具展示空间琳琅满目,客人可以探索整个午后;人们还必须亲自到菜地采摘食材,参与食物的烹饪……这里的简单、淳朴、原真,让游客纷至沓来,其中不乏政要、富人、明星。

可见,乡村旅游和“大流量低消费”的农家乐以及民俗村、古镇游是有明显区隔的。它属于体验经济,重视的是旅游者在整个过程中的自我体验和和感受性满足。“真实体验是体验经济的核心。所以,我们的乡村旅游要能够保持它的原真性。”徐汎强调。

落到香格里拉的实际,这份原真性是藏民脸上的笑容,是银山圣湖,是传统藏式民居,是青稞酒,是洞经音乐……即使因时而动,它始终应该包含某种独属香格里拉的内核,而这将构成香格里拉以及整个迪庆乡村旅游发展的基底。基底不存,乡村旅游只是空中楼阁。

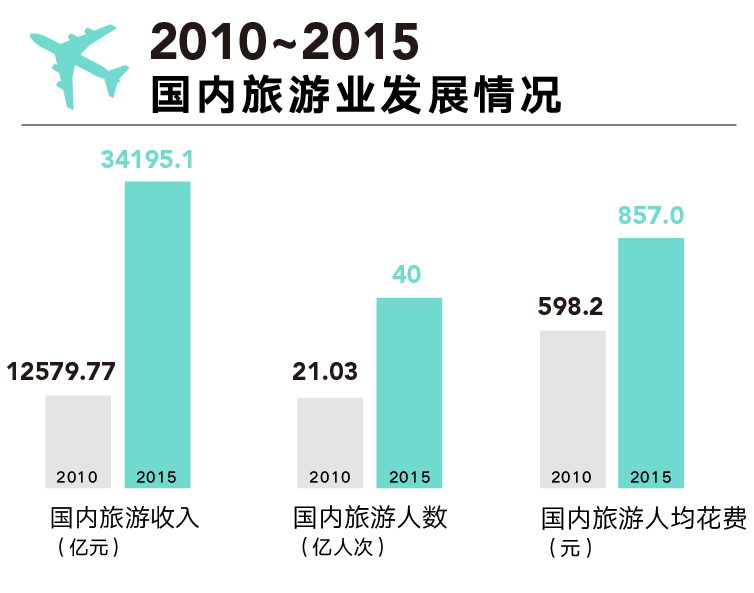

相关数据显示,2014年,中国的乡村旅游收入高达3000亿元。2015年,仅云南省就接待乡村旅游者1亿多人次,乡村旅游收入达到971.41亿元,在旅游总收入中占比达到3成。乡村旅游所展现出来的潜力,让越来越多的眼光聚焦到这个新业态上。不仅被视为推动旅游产业升级的一股重要力量,在政府“发展乡村生态休闲、旅游观光等新兴产业”的政策导向下,乡村旅游也愈来愈被视为解决“三农”问题的可行新途径,被称为振兴衰败乡村的良药。

振兴衰败乡村的良药

也许我们必须先弄清楚,乡村为何衰败?

“乡村衰败的根源实际上是对乡村文化的歧视。”国务院发展研究中心学术委员会副秘书长刘守英指出。在快速的工业化和城市化浪潮的冲击下,我们对于乡村文明的位置以及如何保护乡村文明的准备不足,导致无论是民众还是政策都自觉或不自觉地把城市文明视为先进,把乡村文明视为落后。中国的城乡二元发展结构和制度性差异,又实际地造成了更大的城乡差异。

事实上,乡村文明和城市文明是对等的,甚至是比城市文明孕育更早的文明。大量的城市文明是立足在乡村文明之上发展出来的。

要挽救衰败的乡村,需要重新正确认识乡村的价值,尊重乡村文明。

乡村旅游的兴起,源于城市人对乡村价值的发现。近年来,城市生活中的种种不足和城市消费升级,促使城里人开始反思城市生活,走进乡村,寻找属于乡村的独特价值:宁静与休闲、生态与绿色、淳朴与自然、乡野与和谐。人流和消费流的结合,带动了资本和投资流向乡村,又推着乡村旅游更快速地兴起。

“乡村旅游事实上在弥补都市人的困扰。乡村不再是弱势,它甚至是我们未来生活上改善的一种解决方法,为城市人提供一种生活再体验。”台湾社会企业创新创业学会秘书长胡哲生谈到。

另外两个不可忽视的背景是:十八大以来,中国已经从过去以城市发展为导向的模式转向城乡互动发展的阶段;在整个经济处于下行期间,旅游业仍在高增长。

所以,“旅游业,特别是乡村旅游将成为实现城乡互动的先导行业。”刘守英强调,在他看来,旅游业将是中国经济换挡升级的主力军。同时,他认为,旅游业也是检验中国经济转向质量增长的试金石。“我们现在不是缺‘有没有’的东西,而是缺‘好不好’的东西。旅游业是最讲究品质的产业。中国旅游业与国际旅游业的最大差距是服务质量与精细度的差距。”

消费者流动、产业升级、政策导向……这些都是利好乡村旅游的消息,尤其对于香格里拉这样自然与人文资源、多元民族文化和宗教文化丰富的地方。迪庆的十三五旅游发展规划,已经把乡村旅游作为推动旅游产业升级的重要内容,并把重点放在挖掘原生态古村落、民族村寨和民俗风情的文化内涵、民族风俗和生活特色上。

但并非所有乡村都适合“乡村旅游”这支良药。诚如胡哲生所言,“振兴乡村,目的在于让社会均衡发展,解决方法未必一定是旅游,可以有手工业的复兴,有城乡互助小农耕作,有环境保育,有安全食材,有农业文创,等等。乡村旅游可以作为整合所有东西的方式。但不管是乡村旅游,民宿或者任何的旅游,都要回归核心问题,我们到底要为乡村带来什么?”

“归根结底,我们要为村民带去属于他们的生活。他们未必一定要回到古老的生活中去,而是让他们觉得自己虽然生活在古老文化当中,同时也可以享受现代生活。这个时候,乡村旅游才能够让乡村不再弱势,并且能够弥补都市所面临的工业化所造成的空虚。”胡哲生给出了他的回答。

那么,什么是村民想要的生活呢?乡村旅游通过什么方式或在什么机制下,能够真正为村民带去属于他们的生活?

社区建设探索:一直在路上

显然,脱离“村民”这个主角,任何有关这两个问题的探索都是不彻底的。“乡村旅游的主体是村民。”徐汎说。“中国整个乡村是两个主体,一个就是村庄,一个就是农民。”刘守英说。

在这次台湾专家所分享的有关台湾乡村旅游和生态旅游的实践中,可以清晰看出,本地民众从一开始的参与和投入之重要。台湾生态旅游专家赖鹏智分享的鳌鼓湿地森林公园即是一例。这片在半个世纪前是天然滩地,三十年前是广袤农田的地方,后因海水倒灌被弃置,又逐渐恢复湿地生态系统,在2009年被划为森林园区。园区内仍有四个村子,村民生活其内。2012年底正式开园前,当地林管局邀请以赖鹏智为代表的专业团队进场,和社区居民一起盘点当地特色生态旅游资源,培养生态解说员,并建立了当地社区生态旅游的基本职能和相关制度。

通过3年的培力,鳌鼓湿地森林公园不仅培育了15位优秀的生态旅游解说员,创造了数百万的新台币生态旅游产值,他们还建立了社区回馈金机制,把生态旅游所得的一部分反馈到社区,用于社区公共事务。一种良性的向善机制建立了起来。

这样一个过程通常被称作“社区营造”或“社区建设”。近年来在日本、台湾地区,社区营造被证实在发展生态旅游、复兴乡村和农业、推动环境保护等方面具有非常重要的基础性作用。事实上,在云南,在迪庆,有关当地的社区营造和社区建设,也一直在探索当中。

距香格里拉市22公里的普达措国家公园是中国大陆的第一个国家公园,在总规划的601.1平方公里上,有43个自然村,6662人生活其中。“我们保留了原著民社区在国家公园里面。那么,如何解决好国家公园的保护和社区之间的关系,就成为国家公园建设里很重要的方面。”云南省社科院研究员章忠云分享道。当地居民的传统经济来源是畜牧业和林下产品采集,在1992年碧塔海景区旅游开放后,一部分群众开始自发地经营跟旅游相关的一些行为,如牵马载客、照相租衣、烧烤小吃等。国家公园的成立对当地民众的一部分生活生产方式产生了一些影响。

为此,迪庆州政府设立了公园保护专项基金计划,通过社区反哺的方式缓解对社区生活的影响。反哺方式有分别针对农户或村民小组的现金反哺(600~6000元不等)、社区基础设施建设、社区用工、公园属地行政村社管理部门工作经费反哺等方式。此外,公园内也适当保留了各社区的农田、社用林、牧场、草场等传统利用区,允许社区村民适当开展对生态环境影响小的传统农牧业生产。

普达措国家公园内的牧场,位于严格保护区范围。所以,牧棚的数量有严格的限定,目前只有八户在里面,保证整个草场的承载量不受影响,并且园内设置了专门的畜牧通道。

云南省林业科学院《西部林业科学》常务副主编马建忠是香格里拉本地人。他分享了自己关于藏式绿色民居和乡村营造的思考。在他看来,乡村营造就是自然环境的营造和人文环境的营造,而藏式建筑是当地自然(所有的材料来自自然,最后也回归自然)和藏族文化的综合体现,因此,可以通过对乡村建筑的营建实现社区凝聚力的提升和乡村的回归。

所以,在梅里雪山脚下永芝村的项目中,一些示范户被选了出来,再现了整个藏式民居的建造过程。男人舂墙,女人背土,人们在参与的过程中慢慢地重新认识自己生活其中的建筑的自然和文化意义。的确,在藏区,藏式传统民居尤其是寺庙的建设大都采用社区互助加传统工匠的模式,建设本身就是一次社区活动,这种方式不仅利于保留传统,而且在过程中社区感情和文化可以得到自然的积累。当然,这只是其中一个项目目标,另一个目标则是引导社区民众共同来思考藏族建筑现现在面临着什么问题,将来要怎么建。

“这个藏式绿色民居的社区营建,不仅需要社会各种力量的支持,更需要的是社区群众自发的思考。这是一个文化自尊提升和文化自觉的过程,这样才能使这个民居真正的回归其原有的自然属性和文化属性。”马建忠说道。正是在永芝村项目的抛砖引玉下,云南省出现了第一个民居建设管理办法。

社区营造也被用在了滇金丝猴的保护、传统村落的民居保护和再利用、白马雪山的森林生态系统保护的探索当中。在这些项目当中,可以看到一批优秀的本地学者和专家积极参与的身影。他们的思考和实践,对于如何在乡村旅游维持乡村文化的保育、实现环境保护与经济发展的平衡、协助村民参与到自己所在社区的建设等议题的探索,都是非常重要,并且关乎乡村旅游的可持续。

而在这个过程中,政府的角色应该是协助和引导,致力于环境的营造。“政府不能作为主人去改造乡村。”刘守英在他的发言中特别强调。云南大学发展研究院教授、云南省非物质文化遗产评审委员会评委彭多毅也表示,政府在推动乡村旅游的发展中,必须警惕把它变成一种旅游运动,或者是一种旅游的大跃进,那样的后果将是灾难性的。

正如徐汎所言:“中国的乡村旅游到了今天,我们已经具备了相当的规模。我们已经站在了一个三岔路口上,乡村旅游怎么提升,乡村旅游下一步的发展方向是什么?这些都是值得我们认真思考。”

摄影:刘春兰/张昊