斗拱之间——寻找世界上最古老的木建筑

文/Magnus Valdemarsson 翻译/孙海燕

古代的遗址、以及那些古老的建筑瑰宝大多都是用石材建成的。有时候它们的材质是砖材或水泥,偶尔是用土坯造成的。在东亚,古建筑的材质选择通常是木材,甚至在造恢弘的宫殿式的建筑时也是如此,其中的一个原因是,中国和日本曾经有着非常丰富的森林资源。一方面,木材是种很好“调教”的材质,很容易做成想要的建筑部件,但另一方面,木材也很容易被火烧掉或是被腐蚀。所以,如今,在中国只保存着为数不多的超过千年历史的木建筑,这样一个现实,并不令人感到惊讶。因为某些原因,日本保留着比中国更多的木质古建筑。难道是日本对待他们的古迹遗产更小心吗?或是因为历史环境——是日本更幸运吗?

我们拜访了日本的奈良和中国的山西省,希望能对世界上现存的最古老的木建筑进行比较。受现存记录的启示——这两个在古时候进行着诸多文化交流的国度(主要从中国传到日本),我们期待发现一些形式上的相似性将会指向一个共同的建筑祖先或者原型。一方面我们确实亲眼见证了这一点,同时我们也意识到两者之间有着很大的差异,至少反映在“这些古老的地方如何适应变化的时代”这个方面。

从113县道上驾驶的时候,很容易就错失南禅寺的入口,特别是对一个只顾忠实于GPS定位而不愿去看一下现实世界的指示牌的司机而言。在路边确实树立着一个指示牌,一个骑着摩托车的当地人开在我们的前面,引导着我们进入了那段最后通入那座小庙的山路,那是一段狭窄而陡峭的小路,地上的铺路石已经裂开了。

从奈良站,大和线每15分钟发出一班。只用11分钟就能到达斑鸠町(Ikaruga),那是我想要去的地方。当我在1号站台上等待列车的时候,我有机会可以好好欣赏那些红色的钢托架支撑着这个特别理性的火车站的屋顶。显而易见,某些古旧元素有了现代的诠释版本,比如在中文里被称作为“斗拱”或在日文里被称作“tokyō”的托架结构系统。两种语言都用了相同的文字来表示:斗拱。我想,这对于像奈良这样的地方很合适,曾经给予寺庙建筑尊严和结构支撑的元素,如今重新被应用在象征着日本现代化的建筑类型上。

火车沿着奈良平原而下,人们可以看到环绕的山丘同时伸向东边和西边。西边的山丘更靠近火车,而那些东边的山丘更加广阔,直至最终成为一小段山脉。村庄和小镇沿着水稻田之间的精致网格路生长出来,并且相互延伸,就好像一连串的神经细胞。

一旦到达斑鸠町,就很容易找到去法隆寺的路。在街道的每一个转角处都挂着用不同语言标注的方向指示牌。在人行道的沥青路上也印着大大的箭头。我遇上很多路人,包括一群年轻的学生,正在匆忙赶往搭上下一列火车的路上。我猜想,在日本如果迟到的话,不管是工作还是读书,都意味着很大的错。很少人在往反方向行走,也就是我所通往的北边。

在路边走了大概20分钟,在这一路上,我颇为欣喜地发现原来日本人真的很偏爱开低油耗的小车,我到达了通向南大门的松树道的最南端。一个清洁工正在清扫着铺满松针的路面,为这一天的最先到访的客人扫出一片空地来。

>

斗拱在奈良JR站(上)

佛光寺的文殊殿的斗拱(下)

奈良郊外

陆家庄

带我们去南禅寺的小面包车留在了入口处,从车里出来,一下掉入夏日明晃晃的大太阳底下。这座小庙坐落在半山腰上,比周围的山谷高出约25米。即使从这个中间的高度望过去,风景也是令人震撼的:将要成熟的玉米梯田与五台山山脚下东边绿草如茵的山坡交汇,海拔越高,那些绿色越像一块块交错的补丁,直到它们变成赤裸着、深蓝色的、耸立的样子,直入云霄,而那会的天空如此明亮,以致于几乎要碎裂的样子。

在我们身后是名叫陆家庄的村子,大部分都是用红砖砌成的带小院的房子。在紧邻着寺庙东边,一些窑洞住宅从黄土中切了出来。整个村庄掩映在一片苍翠的植物丛中,远处一些红色山墙从山里伸展出来。这些山几乎没有树,只有五台山被划入国家公园的那部分山有一些覆盖着的森林印记。我们循着一棵松树的树荫影子走向寺庙的门,在这个半山腰上长着很多这样的松树。这座寺庙是在20世纪中期被“发现的”,虽然它从来没有试图“隐藏”过。它从8世纪以来,就一直屹立在同一个地方,向所有人自由开放。

当我到达南大门的时候,我有点疑惑,有什么好像不大对劲。我试图去理解距离我120米之远的指示标志:Chūmon,通向主殿的内门,覆盖着灰蓬的这道门是如此巨大,就是再加三个门也能放进去。它抹杀了——我曾经以崇拜的心情在照片上和立面图纸上看到过的这个标志性的建筑群——的印象。这让我感到有点被冒犯了。一个上了年纪的穿着紧身莱卡裤子的男人,把他的运动型自行车停在了我的身旁,并做起了拉伸动作。我注视着他,不像我那样,他并没有因为别人的注视而困扰。看上去在这里锻炼,是他的习惯。

南大门

南大门

我站在寺院陈列室(根据我的地图显示是kairō)的遮阴处,看到一群穿着宽松的蓝制服的中年男人在用白碎石铺着路面。我想穿着像睡衣那样舒适的衣服来工作真的很不错。8:30的时候,我从陈列室沉重的屋檐下走出来,步入寺庙的庭院。我稍稍花了一些时间来让我的眼睛适应那强烈的早上的光线。然后,终于我能够一目了然地看到了把我带到日本来的那样东西。

唐朝,618 - 907年,在中国历史上是个传奇的朝代。它或许能够与欧洲的文艺复兴相提并论,但它比后者要早好几百年。

建筑师梁思成(1901-1972),是对古代中国建筑进行科学研究的先锋。在他的写作中,他对此进行了分类,并针对中国和国际读者从历史的视角将之进行梳理。

梁思成将唐朝成为“黄金年代”,不仅体现在艺术领域——绘画、雕塑、音乐和舞蹈,而且也在建筑领域(在唐朝的时候建筑并不看作是艺术)。那时候的建筑无论是艺术层面还是在技术层面都达到了顶峰,相比之后的明清朝代(至今所留存的大部分历史建筑来自于这些朝代),唐朝的建筑更加富有活力、优雅,也更有力量。¹ 梁思成将木材看作是古代中国最主要的、也是最自然的建筑材质,他认为木结构曾经是、并且一直是中式建筑的基本元素;无论是简洁的住所,还是寺庙、亦或是宫殿。他发现甚至是石材结构“也只是用砖石仿制木结构。” ²

中国两座最古老的木制寺庙,公元857年的佛光寺,和公元782年的南禅寺,它们都坐落在五台山周边隐藏的角落里,五台山位于山西与河北的边界附近。如果想要了解更老的木建筑是什么样子的,人们只能去研究壁画和中国西北的岩洞寺庙中的大殿细节,或是更深入地看艺术史和考古学。很多博物馆展示从古墓中挖掘出来的珍宝,这里面通常包含着陪葬用的泥塑房子模型或是石雕仿制的建筑。但是,还有另外一种梁思成在1947年所写的文章中提到的方法。

“这些中国早期建筑特点的间接证据可从日本现存的建筑群得到支持。它们造于推古(飞鸟)、白凤、天平和弘仁(贞观)时期,相当于中国隋朝和唐朝。事实上,到19世纪中期为止,日本的建筑像镜子一样映射着中国建筑不断变化着的风格。早先的日本建筑被称之为中国殖民式建筑,而且那里有一些还真是出于中国匠人之手。最早的是奈良附近的法隆寺建筑群,由朝鲜工匠建造。/……/ ”³

换一个更直接的说法就是:如果你要看真正古老的中国建筑,你应该去日本看!

东汉时期的房子泥塑模型,寿县博物馆,安徽(上)

北魏时间的石碑细节,西安碑林博物馆,陕西(下)

南禅寺是个很低调的寺庙。这是面宽3个开间的建筑,坐落一个不到1米高的砖头底座上。这座建筑从南到北的进深只有10米,从东到西是14米,但这个不包括屋顶,屋顶的飞檐在每个角上都还要向外挑空3 - 4米。除了主殿之外,还有两座建于之后朝代的在两侧的附楼,这两座房子看上去恰如其分地不张扬,这个建筑群创造了一处回归到基本和真正精神意义的环境。相比自从明清以来以镀金、各种色彩装点的寺庙,这是另外一个世界。

南禅寺的装饰主要体现在它的结构部件:斗拱、楣梁和支撑屋顶结构的木椽。两个鸡尾,屋顶的主脊是仅有的向“虚荣”让步的一处,但是从另外一个角度来讲,如果一个寺庙没有这样的装饰细节,也是无法想象的。屋顶通常是大佛殿最重要的特征,传统的中式建筑上的屋顶常常占据着主要的视觉注意力。眼前这个屋顶的比例看起来很舒服:它看上去就像从空中飞来、刚刚落地,渐渐向上飞卷的屋檐就像鸟儿的翅膀尖。

南禅寺:大佛殿

无论我站在太阳底下的庭院里的哪个位置,我的目光所及之处,我都能感受到一种平衡:我和我的周围环境;建筑与庭院之间;庭院、屋顶与里面或外面的树木;树木与远处起伏的山丘。如何来描述像这样的一处空间?该如何思考它?不作他想,我于是开始用镜头拍摄这个空间,通过镜头来感受它。

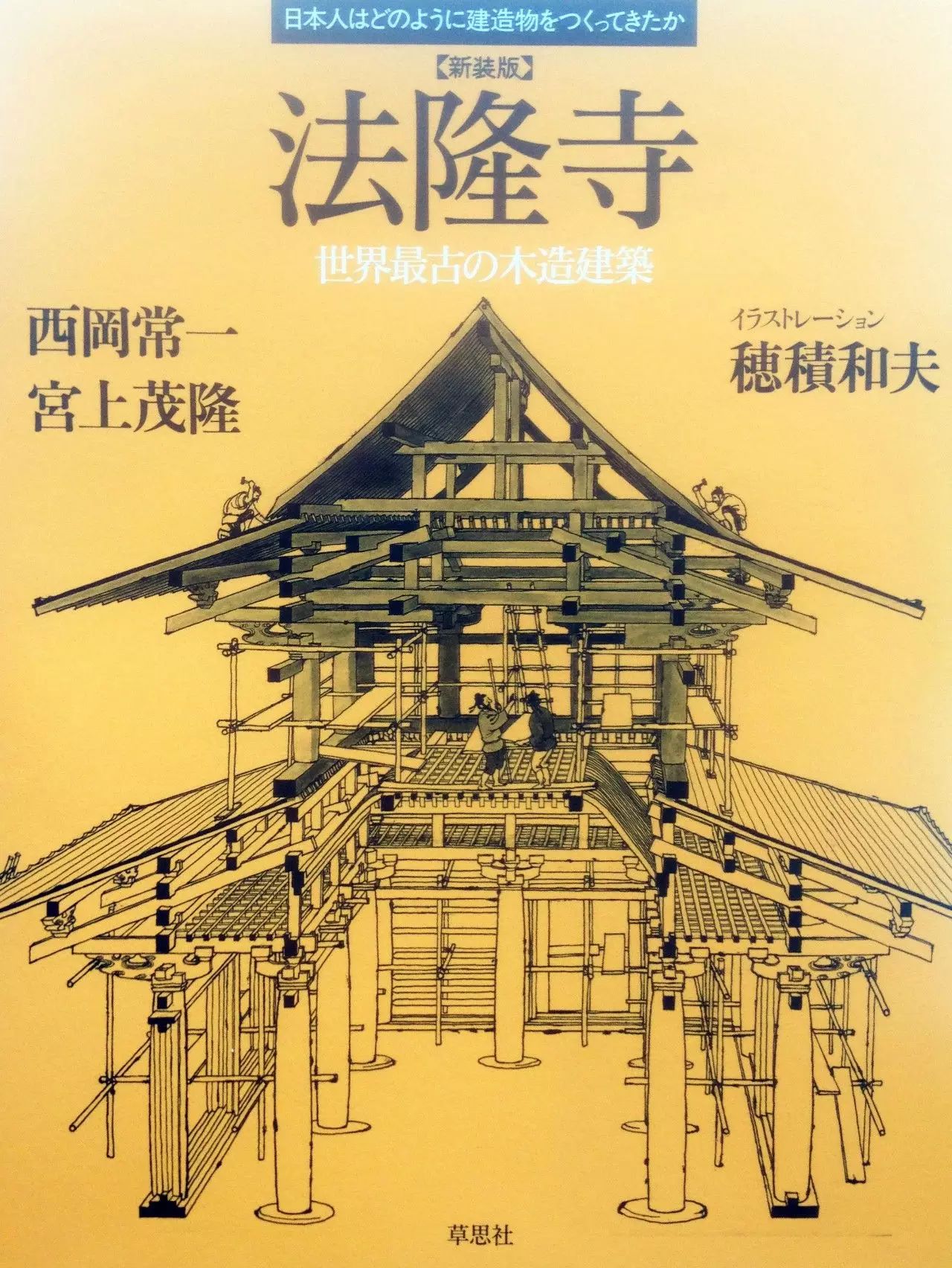

圣德是在公元6世纪末将佛教带到日本来的一位王子。法隆寺是佛教圣德教派的主寺庙。沿着漫长的森林覆盖的山脊脚下,从东到西,法隆寺的建筑群蔓延开来,跨越了几个街区;它就像一个小小的圣城。它包含了一座5层的宝塔,一座主殿,坐落在由柱子围成的几近方形的庭院中。庭院的边缘——内部长度——几乎有80米。在这个区域的北面坐落着大讲堂,一座有着单檐歇山顶的精美建筑,在庭院的对面,也就是南面则是内门。

法隆寺在建造的时候,日本并没有“佛教寺庙长什么样子”的式样可参考。这是第一次日本的建筑式样从中国“进口”过来,通过那时候也是佛教国家的朝鲜工匠。最初的寺庙据说是在670年被一场火灾所毁,现在我们所见的建筑时在7世纪到10世纪之间重建的。5层宝塔的部分建筑可以回溯到6世纪之末。

法隆寺:金堂(左)和五重塔(右)

那么,这是当时中国唐朝的首都长安的建筑长的样子吗?宫殿?寺庙?没有人可以确认,但也许在很大程度上可以这样证实:优雅的翻卷的屋顶,尽管巨大的飞檐看上去那么不可思议的轻盈;深色松木的柱子和楣梁;装饰上的克制;影壁的白色似乎关系着纯粹而禁欲的内涵。

唐朝长安的规划,西安碑林博物馆

~

法隆寺肯定是个造价不菲的项目,只要看看它的高贵品质、精致的细部和深思熟虑的几何美感。相比之下,南禅寺的大佛殿显得几乎寒酸,它坐落在一个过大的底座上:优雅的屋顶放置在一个巨大的、粗糙的(但却是错综复杂的)斗拱上面,那些经历岁月磨砺的柱子直接与柱基相连,期间并没有石头的底座。在相连之处,这些柱子要么是方形的要么是圆的。简洁的细节暗示着这座寺庙并不是一个重大的建筑项目——相对而言,也许,相对应在欧洲,也就是一座普通的教区教堂,而法隆寺或许能被看作是一座“大教堂”。

大佛殿保留下的柱子是方形的

在正午之前,太阳炙烤着大地。我们距离怀台镇三个小时的车程,台怀镇上,一长排大同小异的宾馆、马马虎虎的饭店,串联起五台山内圈的寺庙。现在正处在播种与收获之间的时期,寺庙之下,大片大片的玉米田正在葱郁地生长着。

陆家庄的村民们在他们的寺庙前闲逛着。一些村民,从10多岁的少年到花甲之年的老人,在山门的遮阴处喝着茶闲聊。有人卖5元钱一张的票,有人卖着明信片,有人在打毛线,还有人扫着台阶。蟋蟀在啁啾,黄蝴蝶在黄瓜藤上的黄花之间飞舞,黑蚂蚁在石板路上慢慢爬着,一部双擎拖拉机飞驰而过,扬起一片黄色的尘土,一阵风让路旁的屋子里的怪味道飘了出来。天边,层层叠叠的白云仿佛从倾斜的地天线里喷涌而出。

即使站在山门处,与大佛殿入口附近的人交谈,也不用大声喊叫,你就能明白这座庙的院子有多小。一个退休教师模样的男人坐在入门处的小椅子上。他告诉我们不能在房间里面拍照。一跨进门槛,就在眼前一处狭窄的空间里,撞见一组唐朝雕塑,正是这组独特而无价的雕塑赋予了这座寺庙存在的重要意义。窗外的一小束光线倾泻在这些雕塑身上,这些光线被深深的飞檐挡了一下而变得弯曲。

这个地方就是发生了陆家庄最臭名昭著的犯罪的现场。那位很像退休教师的工作人员向我们讲述了1999年所发生的那桩事情,窃贼闯入寺庙,大殿里的唐代佛像被当胸挖开,腹内宝物被偷走,文殊菩萨的后背也被掏开,唐代特有的两尊最美丽的“似宫娃”供养菩萨被锯断劫走,狮童塑像也从脚跟处被掰断劫走。

因为被盗的雕塑,就跟其他雕塑一样,直接通过砂浆粘附在地上,至少已有1200年的历史,所以,只有十分之九的雕塑被锯断劫走,而留下的十分之一(脚和腕)还坚定地作为罪证留在那里。这也是为什么这组脆弱的雕塑被放在了铁栅栏背后,而在进门口也装了安保摄像镜头。

台怀镇的主要街道

南禅寺:寺院花园

从我所占据的陈列馆里的有利位置,我将我的镜头抬上去,对准了宝塔的锻铁尖顶。在取景器的方框里,我发现一架飞机正沿着对角线的路线往关西机场的方向飞去。我按下了快门:塔尖在左,飞机在右。这架飞机是从中国来的吗?不是,它是从东京、太平洋、或许是某个美国大城市那边的方向飞来的。

我为什么要来奈良,特别是法隆寺?那是因为我想找到中国古代建筑的感觉。如果梁思成关于“殖民”式建筑的理论是成立的(虽然日本从来不是一个殖民国),那么奈良和关西地区无疑是最合适的地方,那里可能保留着比整个中国都要多的唐宋时期式样的木建筑。事实上,法隆寺是在中国隋朝时期建造的。

中国传统建筑的特征是两边平衡和严格的轴线平面布局,这反应出和谐和等级的想法。这些想法体现在镜像堆成的建筑立面和关注面向中心的强度和移动。(这在如今的公共建筑里依旧适用,举几个类型来说:比如,火车站、法院、政府大楼。)如果一组楼群有一个或多个庭院,通常主建筑群坐落在中轴线上,而那些不那么重要的建筑则放在次级的轴线上,并相互对照。这种基本的、重复的布局不仅运用在诸如寺庙、宫殿这类复杂的楼群上,同时也成为乡村住宅或小镇房屋的一般规则。

有时候你会发现建造一幢房子背后的动力其实是同时创造一个能够实现人、地、天共处的庭院。

在中国,如果地形不允许的话,对称性原则并不适用,于是在山地的环境里,更多的是“有机的”寺庙。但如果有足够的意愿和资源的话,那么,地形也无法成为对称的障碍(斜坡的山地也许能提升对称的效果,就像南京的中山陵。)另外一个在古代中国忽略掉对称和正式几何感的例子是在“崇尚道教”的景观设计中,比如,苏州的传统园林(虽然并不是所有的都是古代的)。

西安的大清真寺是一个两边对称的建筑群,不管是布局、建筑立面,甚至是植物都相互呼应,在三维空间里创造平衡或和谐(上)

上海一处遵循道家理念的景致(下)

站在法隆寺最著名的西院伽蓝的院子中央,我产生了一个强烈的感觉,那就是,真正的问题并不是——把中国的想法“移植”到一个雀跃的接收者手上。

法隆寺最触动我的是楼群之间缺乏相互安排的礼仪。建造者们几乎理所当然知道中国的佛教寺庙建筑的布局规则,但是他们决定在他们的寺庙中摒弃了这种刻板的规则。这个空间所产生的和谐感,与双边对称或是中轴线对应没有什么关系。相反,这是不相称之间所创造的平衡:另外一种说法就是,在对称中的不对称。

Edmund N. Bacon在他的经典著作《城市设计》中如此描述法隆寺:

“只有最高级的设计手法才能在中心对称布局中设计出不对称的楼群,将宝塔前的不对称空间和净水的小屋顶来平衡宝塔的主体。” ⁴

法隆寺的宝塔和主殿并排站立在寺庙院子里,创造出东西向的“轴线张力”。前者细长的形态与后者粗壮的模样正好也相互平衡。在两者之间的开放空间处可见看见如同镶嵌在画框中的寺庙大讲堂。大讲堂,这座从南北轴线最顶端开始的大殿,成为寺庙的尖角,以渐进的方式在空间上向南依次延伸500米,而金堂主殿,则很谦虚地与边上保持了几步的距离。这是一个很独特的处理方式。通常的话——这在日本和中国都有效——寺庙的主建筑总是占据着中心视角最好的位置,大讲堂被“贬谪”到“后院”的位置。这样的布局至少从唐朝开始就出现了。

大讲堂

“但是在山岭的周边外围讲时髦的人不爱去,贫穷的僧人也无力从事大规模的修建工程。如果有什么地方的古代建筑经过若干世纪仍然保持原状,可能就在这里。”(梁思成《中国最老的木构建筑》),1941)⁵

上面引述的这段文字是关于佛光寺的。它是在更偏僻的南禅寺被“发现”之前的几年里写出来的。乍一看,这两座寺庙并不有多相似。佛光寺的东大殿有着单层七间,所以比南禅寺的大佛殿(三间的结构)要大好多。因此东大殿的屋顶也要大好多。它由五跳的大斗拱支撑着,相比之下,大佛殿只有三跳。根据宋朝出版的《营造法式》,五跳是最大限度的斗拱了。斗拱的尺寸和形状也是一个比较可靠的判断中国古建筑的建造年代和重要性的依据。

大佛殿,与佛光寺相似,以淡淡的自然颜色。木影壁、柱子和门用淡赭红色(当地的颜色)上色,不过,斗拱、椽和楣梁这些部件有着褐色的色调,也许是随着岁月的流逝而变深。橙红色的山墙和北墙显示出这幢建筑的身份——也就是用作寺庙。这些墙都不是承重墙(它们由夯土混合稻草加固而成);结构性木柱隐藏在里面。

佛光寺东大殿

在中国,寺庙建筑似乎是使用了过去宫殿式样的层级空间系统。这两者之间的相似性,应该也是像北京雍和宫这样的之前的皇家宫殿转变成藏传佛教的寺庙。

法隆寺的建筑群中的“自由”联系,与中国寺庙通常显示的严格布局,形成对比。大部分的奈良的佛教寺庙——那些最古老的日本建筑——以及京都的一些建筑遵循着某种替代的布局原则,也就是周边轴线原则。大部分重要的建筑通常按照南北向的轴线关系进行布局,而那些附属的建筑,比如生活场所、藏经阁或库房在布局的时候,显得更加自由,同时掩映在森林里。另外一些例子,最显而易见的是那些禅宗寺庙,它们所处的环境和风景特点决定了寺庙的布局。

在中国,所有的功能都倾向于放在同一处围墙里,除非寺庙真的很大。梁思成认为——日本建筑是中国的“镜子”,并不完全不对,只不过这面镜子是一面“走样”的镜子。

雍和宫,北京(上)

樱井市的长谷寺,日本(下)

法隆寺有着很多非典型性特征,使它与唐朝建筑区分开来。比如,内门有着四个开间宽,所以在中心有一根柱子。(大门因为整修的缘故被覆盖着,我是从明信片和图画中知道它的样子。)中国古建筑的一个普通标准,特别是对于入口,有着奇数的开间,所对应的是偶数的柱子。Edmund N. Bacon有一个重要的发现:

“位于最后一道门轴线上的柱子改变了通向最神圣之地的长通道的力量。” ⁶

从中间打破空间的连续性、并放入一根奇数柱子,从而改变空间的移动。的确,这是一根多么充满力量的柱子啊!但是,并不能肯定——这个背离中国建筑准则的做法是不是为了创造独特的效果故意而为之的呢?

另外一个在开间数目上背离传统的例子是大讲堂,也就是法隆寺最大的建筑,它的数量是9个开间。在中国,只有皇帝才可以建造有9个开间或更多数量开间的房子。东大寺,奈良乃至是世界上最大的木建筑寺庙,原本有11个开间,另外,它的斗拱有7跳。

法隆寺的斗拱并没有像在中国所保留下来的唐朝建筑那样雄伟。为了支撑起巨大的屋顶,建造者就依靠长长的角撑架和悬梁,相互交错,通过重力来平衡它们的力量。

另外一个值得谈论的细节是对卷杀柱的运用——卷杀,又称收分曲线,一根柱子因凸缓的形状而显得更有力量——法隆寺对此的运用与中国式样的版本并不一致。根据营造法式,卷杀柱,指在建筑构造中,出于美学上的考量,柱子从顶部三分之一开始逐渐变窄,而底部的三分之二保持笔直。而在法隆寺——最明显的是寺庙陈列室——这个概念所表现的方式是整个柱子从顶部到底部逐渐地变胖,最宽的那部分成为“腰”。这和古希腊所使用的多立克柱很相像。

最后,一点关于著名的五重塔的想法:它没有五层楼梯,只有一层,人们并不可以走到塔顶。栏杆、以及每层的宏伟的飞檐,只是为了展示的效果。在奈良和京都,五重塔和很多木塔很相像,保留着同样的古风。这看上去是某一种日本式样的木塔形式——有着方形的平面布局,和无以伦比的优雅,这和中国的宝塔并不相像。

著名的木塔,比如山西佛宫寺的宝塔,虽然也很令人注目,但要晚几百年,并且看起来更沉重一些。部分的原因或许是因为八边形的平面布局,也或许因为是用斗拱来支撑飞檐,而不是用悬梁,这看起来有点有失比例的小。从另一个方面来看的话,人们可以爬到顶部,享受风景。

在旅游宣传册上的四个开间的内门照片

东大寺最初形态的模型

五重塔(上)的屋檐和转角的细节和佛光寺(下)是远方的表亲。后者解释了斗拱运用时充满创意的复杂性,而前者则显示了在节省材料的情况下的创造力。柱子的支撑是在后面加上去的。

法隆寺的卷杀柱(上)

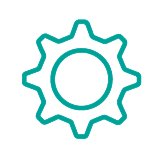

关于法隆寺历史的书上的绘图(中和下)

五重塔

相比法隆寺,南禅寺没有宝塔,它是一个村民相聚的地方,不管是身体上还是精神上,在那里庆祝、郑重其事或是陷入悲伤。每一年,他们去那里祈愿,带来贡品,或是募款。这座寺庙离村庄很近,成为一个自然的会面场所,但同时又保持相应的隔离,山崖边上的红色围墙,让它又显得像是一处庄重而有点神秘的地方。虽然这座庙并不是一个正式使用的庙,这意味着这座庙里并不住着照看日常事务的和尚,我们还是看到了一个穿黄袍的和尚在为一群村民主持仪式(包括很多诵经和焚香)。

简短的仪式过后,那群人在山门外围在一起,点起了鞭炮,抽起了烟。我记得当时见到这一幕我是如此震惊。一个不幸闪飞的火花可能就宣告这座有着1234年历史的古庙的终结,要知道它那裂缝重重的木柱是那样干燥,一碰火就可能烧起来。

从寺院外面的视野:在山门东墙和后面一个时期所造的房子之间,可以看到大佛殿的两个鸡尾中的一个。

在法隆寺,在离那些飞鸟和奈良时期易燃建筑的安全范围外,设有一个吸烟点,包括放置在一个三脚架上的烟缸、以及在一个锡屋顶遮阴下的几条长凳。从安全着想,这个吸烟点靠近一口井。在日本,在一个没有设置烟缸的公共场所吸烟,几乎是不可想象的。

一个问题萦绕心头:为什么在日本保留着那些多比唐朝建筑还古老的木制寺庙,而在中国却寥寥无几呢?

是因为地震吗?这看起来不太像,毕竟日本这个国家以频繁的地震而出名。中国有着大量的砖石古建筑,相比木制构架,这些房子对地震更敏感。火灾?火光和大意在两个国家的历史中确实毁坏了很多建筑。法隆寺只是其中一个。故意毁坏?有时候,内战成为在大范围内让中国经历一场浩劫的原因。每一个新朝代崛起的时候,便想法设法去“消灭”旧朝代的痕迹,这看起来已经成为“传统”。这是否只在彰显权力象征的建筑上,或对宗教建筑有什么样的影响,还不是很清楚。这可以成为一个值得研究的话题。在近代,日本的侵略军或是文革时的红卫兵也没有破坏到无价的唐朝木建筑。在50年代这些现存的古建筑都进行了良好的登记,自此,这个名单并没有减少也没有增加。

从另外一个方面来讲,日本自从在1600年前后开始的幕府以来,经过了很长一段时期的国内和平和稳定的历史,并且顺利地进入了20世纪,在这幕府之前的几个世纪里,日本国内几乎是连年的内乱和冲突。

佛光寺和南禅寺的动人之处,在于它们看上去与实际年纪相符——渐灰的木头、淡淡而斑驳的油漆。如果这些建筑是人的话,那么,他们的样子就是布满了皱纹的脸,相对健康的、整洁而穿着得体的老人的样子。让时光收取它的费用,这是一种尊严,让灰色渐渐爬上去:房子首先是景观中瞩目的一部分,然后慢慢融合,最后它们消失于其中。千年之后,它们在哪里?亦或是百年?十年?

当五台山成为一个正式的世界遗产保护之地的时候,联合国科教文组织评估了它的情况,在“真实”这部分,这样写道:

“这些寺庙显示出建造和重建的漫长历史。一个例外是佛光寺的东大殿和它的雕塑,依旧保持着从唐朝以来的样子、并没有被重建过。” ⁷

五台山当地政府属下的世界遗产保护部门正在执行一项“保护和管理计划(2005-2025)”。但依旧未知这项计划是否意味着保留现状,也就是接受建筑物缓慢的衰退,或是采取更主动的方式进行保护或维修。

不过,南禅寺并不在这个管辖区域,也将不会像五台山的大部分寺庙那样享受法定的保护。

在回JR车站的路上,我坐在一个快餐店,吃着一份软冰。斑鸠町是个小城市,整洁而乏味,小资的味道。这个小镇是如此不引人瞩目,甚至当地火车站也没有考虑用镇名来命名:而是被命名为法隆寺站。一个戴着绸手套的交警帮助早上上学的孩子们穿过街道(马路的确很宽阔),现在又在指挥来往的车辆进出一家大超市的停车场。

我抬头向寺庙望去:我本来以为可以看到宝塔的尖顶,但我却只看到靠近东大门的的松树尖顶和远处的群山。我在想这座寺庙是否“统领”这座小镇,或是曾经与这座小镇紧密地相融,亦或是在这座小镇建成是什么样的情景。法隆寺令人感到一丝隔绝的意味:你越靠近它(到某一个点),它变得越不可见。沿着铁路边上走了几公里路,我又可以看见它了。

通向法隆寺的长长的通道

~

如何保护历史建筑?就像佛光寺那样,只允许最小程度的维护和最必需的维修工作? 维修、或是重建一座古建筑,这样才能实现“它比其他经历了很多世纪的古建筑化身显得更好的”想法,这样做对吗?这正是南禅寺在70年代经受了一场地震后所经历的事情。比如,我们怎么能知道之前的涂色?或者,法隆寺的维护是一个完美的模式吗?在那里,他们竭尽全力去保持原来的样子和建筑的特色,即使意味着他们不得不放弃旧的部分。更好像是蛇的蜕皮过程——它还是同一条、却有些变化的蛇,新的皮和旧的皮一样:

“只有在绝对必需的时候,毁坏的木头才能被小心地替换,所使用的工艺按照传统的手法。新材料的使用被严格控制。在保护的工作中,特别注重使用传统的工具和技能。”(联合国科教文组织的世界遗产保护介绍) ⁸

法隆寺在现场有它自己的古建筑保护建筑师的团队,以及一个私人的消防队。

与其说法隆寺是一座寺庙,其实它更像是一座博物馆,虽然它同时有寺院和佛学院。这些建筑群就像是一场展览。我没有看到关于朝拜的那些表面的现象:香炉、鼓、钟、诵经,和不同地方来的、以不同姿势进行敬拜的信奉者们。简而言之:我错过了建筑与社会、宗教实践两者的融合和关联。我的脑子里生出这样一闪而过的念头——法隆寺就好像一个美丽的被封存的古尸,但是当我看到——在寺院柱子上鲜活的、闪着亮光的木头,一群从附近的森林里分过来的鸟,还有门外的工人在碎石路上堆起来的弯曲而抽象的图案,我放弃了之前的那个念头,取而代之的是说不清的、依旧在流动的想法。

~

一些小小的缺憾:裂缝;修补工作;破裂的屋瓦,无处不在的杂草;在寺庙院落外墙上某人所写的警语:“严禁野外用火,谁点火谁坐牢!!!”

当我们坐回车子向山下朝着村庄开去的时候,我想,村民与他们的寺庙之间的相互融合,是我能在这里发现的最美妙的事情。不过,为了安全的缘故,也许有人需要给他们的鞭炮加一个罩。

注解和参考:

¹ 关于中国传统建筑的特征和它的历史变化,请参考梁思成的《A Pictorial History of Chinese Architecture》, Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd. (香港), 2001, p 36

² 梁思成,《Chinese Architecture: Art and Artifacts》, 外语教学与研究出版社(北京), 2012, p 223

³ Ibid,p 326-27 (节选自《Art and Architecture》, 1947)

⁴ Bacon, Edmund N.,《Design of Cities》,修订版, Penguin Books (纽约), 1976, p 37

⁵ 梁思成, 《Chinese Architecture: Art and Artifacts》, 外语教学与研究出版社(北京)2012, p 286

⁶ Bacon, Edmund N.,《Design of Cities》,修订版, Penguin Books (纽约), 1976, p 37

⁷ http://whc.unesco.org/en/list/1279

⁸ http://whc.unesco.org/en/list/660

(图:Magnus Valdemarsson 翻译:孙海燕)